Noticias

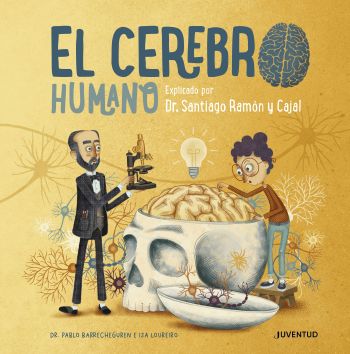

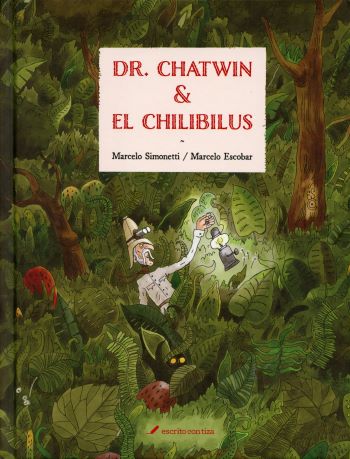

Los 20 libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2025

Libros para niños y jóvenes publicados por 19 editoriales de seis países han sido ganadores este año de nuestra distinción. Además, destacamos un grupo de obras finalistas, varios rescates editoriales y 100 libros recomendados. Los invitamos a leer el folleto digital con toda la información y las fichas de las obras seleccionadas.

-

Martí en nosotros para celebrar el 172 aniversario del natalicio de José Martí

El martes 28 de enero a las 7.30 p.m., la Fundación Cuatrogatos, en colaboración con Imago por las Artes, presentarán el evento Martí en nosotros, con la conferencia Amor con amor se paga: un proverbio inmenso, en la que el historiador y escritor José Raúl Vidal y Franco disertará sobre la obra de teatro estrenada por José Martí en 1875, en el Teatro Nacional de México.

-

XI Seminario de Literatura Infantil y Lectura de la Feria del Libro de Miami y la Fundación Cuatrogatos

“Libros ilustrados: Universos por descubrir” será el tema central del XI Seminario de Literatura Infantil y Lectura, evento que se realizará el sábado 23 de noviembre de 2024 y que está dirigido a todos aquellos padres, maestros, bibliotecarios, escritores, editores y demás adultos interesados en la formación de nuevos lectores.

-

La Fiesta de la Lectura en Miami llega a su décimosegunda edición

Este evento anual organizado por la Fundación Cuatrogatos tendrá lugar del 1º al 6 de octubre de 2024 y contará con un programa de actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos que tienen como propósito acercar a la comunidad hispanohablante de Miami a la lectura, la literatura y las artes en español.

Lo más reciente

-

Artículos

Leer y escribir en lenguas, entre la realidad y la ficción

Texto leído por Irene Vasco en la Reunión Anual de Miembros de IBBY Canadá en abril de 2024.

Irene Vasco -

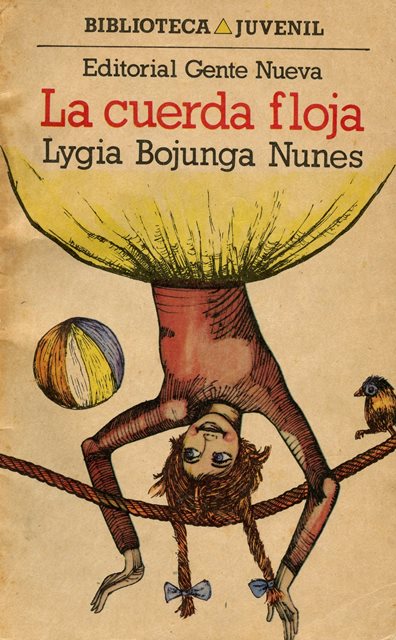

Bitácora del lector

La cuerda floja: una casa llena de habitaciones por ordenar

Legna Rodríguez Iglesias