El libro infantil: un camino a la apreciación de las artes visuales

El cerebro de cada uno de nosotros es una suerte de "mueble multiuso" construido con neuronas; un mueble dotado de numerosas gavetas, archivadores y espacios varios donde se guarda información muy disímil.

A uno de esos archivos del cerebro van a parar muchas de las imágenes visuales a las que nos enfrentamos en el transcurso de nuestras vidas y que, por determinada razón o circunstancia, dejan huella en nosotros. Es una suerte de pinacoteca en la que hay imágenes de toda naturaleza, que aprehendimos en diferentes momentos; algunas quedaron guardadas allí porque nos deslumbraron por su belleza; otras precisamente por lo contrario: por el rechazo que provocaron en nuestra sensibilidad. Pero, en cualquier caso, se trata de representaciones visuales que nos impactaron: que actuaron de un modo u otro sobre nuestra sensibilidad, que nos impresionaron.

Esa pinacoteca particular por lo general carece del orden al que aspiraría para ella un museólogo: las piezas están en desorden, en una singular amalgama, o tal vez no, quizás responden a un orden misterioso que de modo consciente no somos capaces de descifrar, pero que obedece a una lógica ilógica, extraña pero eficaz, la cual nos permite recuperar, a veces con rapidez, en ocasiones con gran lentitud, una imagen . Nuestra época, signada por el predominio de la imagen visual, impone al niño contemporáneo una cultura en la que lo icónico resulta decisivo. El inventario de imágenes almacenadas por cada uno de nosotros en ese archivador insondable sería único en cada caso específico. Constituiría el resultado de experiencias y oportunidades diferentes, sería la suma de nuestra existencia, estaría marcado por el contexto sociocultural en que nos desenvolvimos, por la incidencia de los medios de difusión masiva (la televisión, los periódicos, las revistas, la publicidad), por las horas que estuvimos frente a las pantallas de los cines y la naturaleza de los fotogramas que vimos proyectados en ellas, por los museos y galerías que recorrimos y, naturalmente, por los libros que leímos o simplemente hojeamos, por las imágenes gráficas que nos salieron al encuentro desde sus páginas.

Los invito a realizar una suerte de excavación personal en nuestras pinacotecas personales. ¿Cuáles son las imágenes más antiguas que recordamos, en el plano consciente, de entre todas las que hallamos allí? Tal vez las criaturas de Walt Disney, multiplicadas ad infinitum a través de todos los medios imaginables, y por tanto profundamente enraizadas en el imaginario colectivo. En Cuba, es muy frecuente que las cunas de los bebés se adornen con figuras de madera pintadas con colores brillantes. También es usual que los pañales con que los niños se arropan desde el momento en que realizan su primer viaje (del hospital a las casas donde vivirán) estén adornados con muñecos bordados. En ambos casos, la elección más frecuente suelen ser imágenes de Disney. Y otro tanto sucede con la decoración de la mayoría de los jardines infantiles de América Latina. Esto quiere decir que Donald, Mickey, Pluto y otros representantes de la fauna Disney nos acompañan desde que llegamos al mundo, mucho antes de que fijemos los ojos en la pantalla de un televisor o aprendamos a pasar las páginas de una revista. No es raro, pues, que esas imágenes tengan un espacio privilegiado en nuestra pinacoteca personal; no importa si aceptadas o negadas enfáticamente, ellas sigues estando ahí, con cargas de distinto signo, pero presentes.

En la pinacoteca hallaremos desde los dibujos que aparecían en las etiquetas de los productos alimenticios que consumíamos de niños (los bebés rozagantes de las compotas; las aldeanas holandesas con suecos y sombreritos puntiagudos, molino de viento incluido a fondo, de las latas de leche condensada) o las imágenes de los almanaques (vistas panorámicas de países lejanos y exóticos, rostros de modelos anónimas con la mirada perdida) y de los cuadros colgados en las paredes del hogar (sagrados corazones y una extensa galería de santos católicos, cisnes que nadan eternamente en lagos luminosos, flamencos de vivos colores en paisajes tropicales). Y la lluvia de imágenes provenientes de periódicos, revistas, afiches”¦ De los anuncios publicitarios colocados en vallas, paneles, marquesinas”¦ De los grafitos escritos en los muros de las ciudades. De los libros y de los museos. Y en los años más recientes, habría que añadir las imágenes provenientes de los videojuegos y de las incursiones que realizamos por el ciberespacio a través de las superautopistas de la red internet.

Todos esos referentes ”“en algunos casos conocidos, procesados, refinados como resultado de múltiples experiencias; en otros, intactos, en bruto”“ dan como resultado nuestra estética, eso que llamamos “gusto” y que puede ser “bueno” o “malo” de acuerdo con el punto de vista de quien juzgue.

En cualquier caso, resulta incuestionable que mientras más imágenes creadas por auténticos artistas ingreses a ese archivador, más disímiles y amplios serán nuestros referentes, más posibilidades tendremos de juzgar con acierto qué es hermoso o no, qué es de buen gusto o no. Generalmente, esas imágenes no son estáticas, no permanecen quietas en el archivador, todo lo contrario: dialogan y riñen entre sí, se asocian y disocian, se niegan o aceptan, se asienten o contradicen, se transforman mutuamente, y transforman, con esa interrelación, nuestras concepciones y juicios estéticos.

Cuando entramos en una galería y nos enfrentamos a una nueva representación visual, desconocida hasta entonces, el proceso de aprehensión que realizamos no es neutro, no se produce en condiciones asépticas de laboratorio, es una aprehensión contaminada, sobre la cual inciden patrones, concepciones y gustos que son resultado, en buena medida, de nuestros referentes. Esa nueva imagen, ese cuadro que se exhibe en la pared de la galería: ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Me conmueve o no? ¿Me emociona, me irrita? ¿Me deslumbra, o me deja indiferente? ¿Lo acepto, lo rechazo? Aparentemente ”“pero sólo en apariencias”“ soy yo quien juzga, quien decide, pero en realidad detrás de mí, manipulando mi criterio, mi sensibilidad, están los siete enanitos de Disney y los consabidos cisnes y flamencos de los cuadros kitschs; la imaginería católica, incluidos sus cristos escuálidos de ojos lánguidos e innumerables versiones de la Virgen María y de todos los santos; la Gioconda o Mona Lisa, de Leonardo da Vinci y el David, de Miguel Angel Buonarroti; Las señoritas de Avignon, de Pablo Picasso, y la Marilyn Monroe, de Andy Warhol; las imágenes etéreas de Marc Chagall y los paisajes interiores de Amelia Peláez; los relojes derretidos, de Salvador Dalí, y los eclécticos colages de Robert Rauschemberg; los numerosos logotipos y símbolos del mundo contemporáneo (desde las señales del tránsito hasta los cinco anillos de los Juegos Olímpicos)”¦ Esa gran comparsa invisible, esa suma de referentes, es, en realidad, el gran jurado, quien otorga su veredicto, quien sanciona o rechaza. Esa, y no otra, es la explicación del fenómeno que acontece cuando, detenidas dos personas ante un mismo cuadro, para una de ellas resulte inefable y para la otra, sencillamente inmundo.

De ahí la importancia de enriquecer, desde la infancia más temprana, el reservorio de referentes visuales de los niños con obras de reconocida calidad, de diferentes artistas, épocas, escuelas, estilos, tendencias, intenciones.

En esa labor de formación del gusto, de refinamiento estético, de afinación de los sentidos, los libros infantiles ilustrados desempeñan un rol protagónico. (Me refiero, bueno es aclararlo, a los libros ilustrados por artistas de valía, originales, que entregan propuestas que se insertan dentro de una corriente cultural, y no a los ilustrados por aficionados o por artesanos que apelan a estereotipos visuales.) Me atrevo a especular que, al menos del lado de este hemisferio, es muy pequeña la proporción de niños que ”“gracias a la iniciativa de un padre o de un docente preocupado por la iniciación artística de sus alumnos- visitan de forma habitual museos y galerías de arte. Ese contacto con las distintas manifestaciones de las artes plásticas -la pintura, el dibujo, el grabado, el collage, etc.- se produce, con mayor frecuencia, cuando accede a las páginas de un libro y encuentra buenas ilustraciones en ellas.

Cuando surgió el libro infantil, siglos atrás, como un instrumento destinado a la enseñanza, ajeno a la ficción, lo lúdico y la recreación, este carecía de gráfica, con la excepción de la portada o de alguna que otra viñeta o letra capital diseminada por el texto. Fue necesario aguardar por la edición, a mediados del siglo XVII, del Orbis sensualium pictus, libro del checo moravo Comenio, precursor de la nueva pedagogía, para que la imagen gráfica comenzara a ser utilizada y explotada como un elemento de especial importancia en la educación de la niñez.

De entonces a la fecha, literatura infantil e ilustración han sido términos estrechamente interrelacionados. Pero de ser una simple acompañante o escolta del texto, la ilustración comenzó a ganar cada vez mayor relevancia en las obras para niños. No olvidemos las palabras que, con su característica impertinencia, pronuncia Alicia en el primer capítulo de sus aventuras en el país de las Maravillas: -¿De qué sirve un libro si no tiene dibujos o diálogos?-.

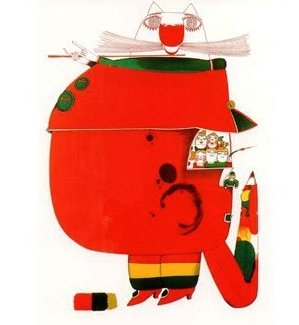

En las últimas décadas, ha cobrado cada vez mayor fuerza el picture book o libro ilustrado (también conocido como álbum). Ediciones en las que la imagen gráfica adquiere preeminencia, bien porque narra sin necesidad de apoyarse en palabras o bien porque posee tanto o mayor protagonismo que el texto que la acompaña. Muchos artistas plásticos de calidad excepcional han hallado en la ilustración de libros su medio de expresión personal: pensemos que creadores de la talla de la alemana Binette Schroeder, la checa Kveta Pacovska o el estadounidense Chris Van Allsburg bien podrían haber optado por trabajar sólo como en pintores o dibujantes y crear piezas únicas, destinadas a ser exhibidas en las paredes de una galería o a engrosar las colecciones privadas, pero, en cambio, prefirieron ser ilustradores de libros, crear obras con el propósito de que se multigrafiaran en cientos de miles de ejemplares y dialogaran con los lectores de todos los continentes.

Sin embargo, las representaciones visuales de estas y otras muchas figuras nada tienen que envidiar a las de artistas de otras manifestaciones de la plástica. Con esto quiero decir que hojear un libro de Kveta Pacovska, pensemos en esa joya que lleva por título Teatro de medianoche, mirar sus imágenes con detenimiento, regodeándonos en sus formas, sus colores, su atrevido sentido de la composición, equivale, de cierto modo, a visitar una galería donde se expusieran trabajos originales de esta creadora. Un libro ilustrado por un artista relevante, bien editado y mejor impreso, puede funcionar como una sala de arte. Y si un libro actúa como una pequeña galería, entonces una buena biblioteca de libros ilustrados funciona como un museo.

El libro infantil ilustrado es un camino hacia la apreciación de las artes visuales. Es un medio excelente para abonar la sensibilidad del niño, para abrir sus sentidos a modos diferentes de representar que trasciendan lo figurativo, lo explícito y lo obvio. Es una vía idónea para familiarizarlo con propuestas que sorteen el peligro del estereotipo, del clisé.

Gran parte del “almacén” de imágenes visuales que acompañan al niño contemporáneo está constituido por estereotipos. Ellas suelen ser estereotipadas, idénticas, como las imágenes que aparecen en las series de dibujos animados de producción japonesa que invaden las pantallas de televisión. Naves espaciales, robots, monstruos, héroes y heroínas responden a un patrón esquemático y previsible, tanto en la forma como en el color, que conspira contra la apropiación de propuestas de representación que utilicen otros lenguajes.

“Un estereotipo es una imagen esquemática, simplificada, superficial, de alguna cosa o persona”, ha escrito la ilustradora alemana Monika Doppert, y también: “Esta imagen se nutre de generalizaciones, opiniones de segunda mano y prejuicios; y se reproduce y multiplica irreflexivamente. No penetra en ella la realidad compleja, rica y contradictoria. Es una imagen prefabricada que existe y persiste gracias a nuestra falta de confianza en nuestra propia capacidad de observación y en nuestro criterio, y gracias a nuestra inercia mental”. Doppert concluye afirmando que los estereotipos no sólo sustituyen la observación y la reflexión personales, sino que pueden llegar a impedirlas y atrofiarlas, pues “el que usa estereotipos se resigna a ver con ojos ajenos” (1).

Los libros ilustrados de calidad, en los que hay cabida para diferentes modos de ver y representar la realidad, son la mejor alternativa contra el peligro de los estereotipos. “(”¦) Después de pasar un par de horas en una exposición, nos desenvolvemos mejor en un mundo visual bastante diferente del que dejamos al principio. Vemos lo que antes no veíamos y vemos de una forma nueva. Hemos aprendido” (2), afirma el ensayista estadounidense Nelson Goodman, convidándonos a aceptar que toda experiencia estética es, de algún modo, una experiencia cognitiva. Pero, esa situación que propone Goodman, refiriéndose a una exposición de arte, ¿no podría hacerse extensiva a la experiencia de relacionarse con un libro ilustrado apelando a códigos no estereotipados? Al principio, esos códigos desconciertan, como también desconciertan un nuevo sabor o un nuevo sonido, pero progresivamente los sentidos acogen la novedosa alternativa; no se trata de que comience a gustarnos, sino que desaparece el desconcierto, la fobia por lo distinto: “Hemos aprendido”. Aprender a no temer, aprender a no rechazar apriorísticamente, aprender a percibir el mundo con todos los sentidos posibles (en la actualidad, se llega a hablar de hasta once sentidos), con múltiples perspectivas y matices. Aprender que ninguna representación de un perro (por estereotipada que esta sea, por afianzada que esté en el imaginario cultural) es el perro, únicamente se trata de uno de los miles de modos posibles de representarlo. El perro Disney no es más perro que el perro cubista o el hiperrealista. El único perro-perro, el perro auténtico e incuestionable, universal, es el que ladra, mueve la cola y padece las pulgas inmerso en la realidad-real.

Al respecto, señala el teórico francés Marc Soriano: “(”¦) hay que ayudar al niño a superar o al menos matizar la noción de semejanza inmediata, para acceder a la idea de una representación más próxima a la sensación (impresionismo, simbolismo, pintura no figurativa, pintura abstracta) para que amplíe su horizonte: uno puede preferir una u otra orientación musical o pictórica, pero es bueno ser capaz de apreciar también las demás orientaciones, situándolas en su contexto histórico y geográfico” (3).

Usualmente, los ilustradores-artistas relacionan su trabajo con determinados movimientos o tendencias de la plástica contemporánea. Es posible hallar ilustradores cuyo quehacer se encuentra entroncado con el impresionismo, con el surrealismo, el expresionismo, el pop o con la llamada pintura ingenua. El estilo de otros nos remite a asociaciones con creadores claves de diferentes etapas: Paul Klee, Kandinsky, Miró, Matisse, Chagall”¦ Entonces, disfrutar de sus ilustraciones para un libro determinado es también transitar por un puente que nos prepara para el encuentro con momentos y figuras de la plástica universal. El niño que ha observado y padaleado, solo o en compañía de un adulto sensible, las ilustraciones que hizo el mexicano Carlos Pellicer López para su libro Julieta y su caja de colores (suerte de homenaje a la pintura no sólo como arte, sino como vocación vital, acto expresivo y comunicativo) no quedará atónito cuando, más tarde, se enfrente por primera vez a los cuadros de Picasso, Mondrían, Léger, Seurac, Signac, Van Gogh”¦ La gráfica de Pellicer López lo habrá familiarizado con técnicas, lenguajes, figuraciones y coloridos poco usuales en su reservorio de imágenes. Lo habrá preparado para percibir nuevas representaciones del mundo. Se rechaza, se teme, lo desconocido. Sensibilizar es empezar a conocer y a entender la diferencia, y sólo lo que se conoce puede llegar a estimarse o a respetarse.

Sin embargo, como comentábamos anteriormente, no cualquier libro, por el hecho de ser portador de ilustraciones, puede desempeñar de modo satisfactorio la función de preparar a los niños para el conocimiento y el disfrute enriquecedor del universo de las artes visuales. Muchas propuestas responden a esquemas y formas que, lejos de ampliar el horizonte cognitivo estético del niño, lo que logran es reducirlo, enclaustrarlo, por insistir en el estereotipo. Esto se debe no sólo a la voluntad individual de los ilustradores o a sus aptitudes como artistas, sino también a razones de mercado, a estudios de la demanda de los consumidores del producto libro infantil. El investigador brasileño Luís Camargo ha aventurado para este fenómeno una posible explicación que no descarta la validez de otras: “(”¦) mientras la vanguardia procura romper con el horizonte de expe ctativas del público, sin importarle el tiempo que éste tarde para comprenderla y apreciarla, el libro infantil es un producto industrial, un bien de consumo que implica inversión de capital y del cual se espera que no dé pérdida, que permita recuperar el capital invertido y que dé lucro. Para lograr eso, el libro infantil no puede apartarse demasiado de las expectativas de los lectores. Por eso, las innovaciones formales y temáticas acompañan con atraso, mayor o menor, la literatura para niños. Con la ilustración pasa algo parecido: ella acompaña el gusto dominante por un arte figurativo que no se aparta mucho de la representación de la pintura académica” (4).

En el propósito de contribuir a la formación de un niño capaz de disfrutar de las artes visuales sin intolerancias, de manera atenta y respetuosa, abierto a lo antiguo y a lo clásico, a las vanguardias de la historia, a lo moderno y a lo posmoderno, los mejores libros ilustrados de cada época se constituyen en auxiliares invalorables. Pensemos en cuántos referentes estéticos de calidad, de real dimensión cultural, puede aportar el conocimiento de los dibujos que hicieran, en el siglo XIX, el inglés John Tenniel para Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, o el francés Gustave Doré para los Cuentos de antaño, de Perrault; el ruso Bilibine para las recopilaciones de cuentos tradicionales hechas por Alexander Nicolaievich Afanasiev y para los relatos de Alexander Pushkin. O, más cercanos en el tiempo, todo lo que puede enriquecerlos apreciar los dibujos tan peculiares, reveladores de sensbilidades irrepetibles, de los británicos Quentin Blake, Tony Ross, David McKee, Helen Oxembury y Anthony Brownw; de los franceses Tomi Ungerer y Nicole Claveleux; de la finlandesa Tove Jansson; del suizo Etienne Delessert; del italiano Roberto Innocenti; de los alemanes Klaus Ensikat, Binette Schroeder, Janosch, Helme Heine y Quint Buchhelz; de los checos Jiri Trnka y Kveta Pacovska; del eslovaco Dusan Kallay; del holandés Max Velthuijs; de los españoles Asun Balzola y Alfonso Ruano; del japonés Mitsumasa Anno; de la austríaca Lisbeth Zwerger; de los estadounidenses Maurice Sendak, Leo Lionni, Ezra Jack Keats, Tommie de Paola, Lane Smith y Robert Zelensky; de los rusos Guennadi Spirin y Andrej y Olga Dugin”¦ Y, remitiéndonos ya a Latinoamérica, las brasileñas íngela Lago y Cica Fittipaldi; los cubanos Eduardo Muñoz Bachs, Enrique Martínez, Manuel Tomás González y Lázaro Enríquez; los argentinos Ayax Barnes y Oscar Rojas; el mexicano Gerardo Suzan; las venezolanas Morella Fuenmayor y Gloria Calderón; los costarricenses Vicky Ramos y Álvaro Borrasé; los colombianos Ivar Da Coll, Alekos, Esperanza Vallejo, Olga Cuellar, Rodes y Ana María Londoño ...

Imaginemos una biblioteca en la que estén al menos uno de los numerosos libros ilustrados por estos y otros destacados artistas. Recorrer esas obras, leer sus dibujos, deleitarnos con ese acervo de imágenes, puede ser un ejercicio de instrucción visual que inicie a un niño en la percepción activa y crítica del arte, que alimente de referentes culturales insustituibles su “pinacoteca” vital, que le permita hacer descubrimientos, educar su sensibilidad estética, afinar su gusto y establecer ese diálogo con su interlocutor al que aspira toda obra de arte. Porque, recordando a Hegel, “la obra de arte no existe para sí, sino que es esencialmente una pregunta, una alocución al pecho en donde resuena, una llamada a los sentimientos y a los espíritus”.

Bogotá, 1997.

Notas:

1. Doppert, Monika. “Dibujar para los niños venezolanos”. En: Parapara, no. 1, junio 1980. Caracas, pp. 23-24.

2. Goodman, Nelson. De la mente y otras materias. Madrid: Piados, 1995.

3. Soriano, Marc. “Iniciación a las artes”. En: La literatura para niños y jóvenes. Guía de exploración de sus grandes temas. Buenos Aires: Colihue, 1995, p. 427.

4. Camargo, Luís. Ilustraçao do livro infantil. Bello Horizonte: Editora Le, pp. 41-42.