-

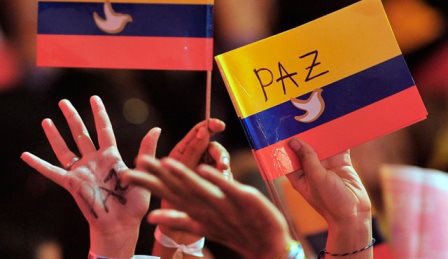

Foto tomada del periódico 'La opinión', Cúcuta, Colombia.

Cuando los libros crecen. Literatura y violencia

El señor Watts nos había regalado a nosotros, los niños, otra porción del mundo. Descubrí que podía volver a ella siempre que quisiera. Es más, podía elegir cualquier momento de la historia.

Lloyd Jones, El señor Pip

Los mapas recorridos

¿Violencia? ¿Dónde está la violencia? ¿En la sala de espera de un hospital sin médicos, enfermeras, medicinas ni camas? ¿En los cordones de miseria de las grandes ciudades donde se hacinan los desposeídos? ¿En las minas de oro y de carbón donde los niños mueren asfixiados y bajo toneladas de escombros buscando una promesa de mejor vivir? ¿En los ríos contaminados por las industrias que no gastan ni una porción de sus utilidades en el cuidado de las aguas? ¿En las casas campesinas donde el hambre se hace sentir de día y de noche? ¿En las escuelas sin libros? La violencia está en muchas partes.

La esperanza también.

He conocido la violencia y la esperanza transitando por las calles y las carreteras de mi país, Colombia, en el que, según los políticos y los periodistas, llevamos cincuenta años de guerra y según los historiadores llevamos quinientos años.

Las fechas y los datos no son importantes para las personas que día a día viven las consecuencias. Las tribulaciones cotidianas no permiten detenerse en la investigación y el análisis de los hechos. Hay que resolver, sobrevivir, desplazarse, vencer, resistir. La memoria se borra para que el presente se haga perentorio. Como diría Orwell, -Quién controla el pasado, controla el futuro. Quién controla el futuro, controla el pasado .

En medio de los conflictos y los dolores, a través de diversos programas, muchas personas e instituciones, intentamos aliviar, exorcizar, catalizar y brindar esperanzas a las víctimas de una guerra sin fin, agazapada en miles de rincones.

Señalar en mapas, formular estadísticas, pararse sobre la teoría, son formas de evadir responsabilidades. Por ello quiero hablar de casos concretos, unos pocos entre la enorme experiencia acumulada a lo largo de los años en este recorrer del país.

El otro lado

Wikipedia, ofrece la siguiente definición de la llamada -Zona de Distensión en Colombia:

-La zona de despeje de San Vicente del Caguán y/o simplemente El Caguán, fue un área otorgada por el gobierno del presidente Andrés Pastrana mediante Resolución 85 de 14 de octubre de 1998, para adelantar un proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y acabar con el conflicto armado colombiano. Se creó en noviembre de 1998 y entró en efecto en enero de 1999. Comprendió una extensión de 42.000 kilómetros cuadrados y estuvo conformada por los municipios de La Uribe, Mesetas, La Macarena y Vista Hermosa en el departamento del Meta, y por San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.

A uno de los municipios de esta Zona, a Vista Hermosa, le fue asignada una sala de lectura infantil destinada a su Casa de la Cultura en el año 2.000. Yo fui una de las personas encargadas de entregar la colección, de animarla y de capacitar a los bibliotecarios, docentes y líderes que se ocuparían de darle vida.

Como puede deducirse de la definición de Wikipedia, la Zona era gobernada por el ejército revolucionario FARC y había que ingresar a ella con permiso de esta autoridad transitoria. Las reglas de juego eran impuestas por la guerrilla y quienes visitábamos su dominio debíamos cuidar las palabras, los gestos, incluso el equipaje y las comunicaciones con la familia que dejábamos del otro lado del territorio colombiano. Las cámaras fotográficas eran prohibidas y los registros de video aún más.

Bajo estas condiciones acepté el reto que me proponía la Biblioteca Nacional y llegué con mi habitual carga de libros y materiales en busca de lectores.

Viví en Vista Hermosa durante cinco días. El municipio era muy pequeño, tenía no más de diez cuadras que podían recorrerse en pocos minutos. Todo el mundo se conocía con todo el mundo, los habitantes sabían quién era cada quién. Yo no sabía nada, no conocía a nadie, sólo a mis dos compañeros del ministerio de Cultura que viajaron conmigo. No quise averiguar, sólo pensé que los del otro lado eran tan colombianos como nosotros y que la literatura y el arte operarían allí de la misma manera que en mi lado conocido.

En la Casa de la Cultura, donde a veces mi voz tenía que competir con los ensayos de danza y su música a muy alto volumen, frente a un auditorio que crecía a medida que pasaban las horas y los días, leí, leí en voz alta sin parar.

¿Qué lecturas seleccioné para este grupo de adolescentes, docentes, bibliotecarios, líderes y personas que no se identificaban pero que yo intuía eran miembros del grupo insurgente que, o me vigilaban o se interesaban genuinamente? A juzgar por sus reiteradas y críticas reflexiones a lo largo de los días, estaban más interesados que preocupados por mi taller. Escuchaban como escuchan los niños los cuentos infantiles que yo desplegaba uno tras otro.

Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak (Alfaguara), mi eterno cómplice a la hora de seducir lectores, fue, como suele suceder, el más aplaudido. Cuando comencé a develar los secretos escondidos entre las imágenes, la sorpresa y las reacciones fueron generales. Todos y cada uno, desde su punto de vista, hablaban de la vida, la muerte, la libertad, el secuestro, la paz, la guerra, temas que en la vida cotidiana y de manera directa, no se podían tocar so pena de ser condenado a graves castigos o expulsado de la Zona.

A medida que seguía leyendo los hermosos álbumes dirigidos a los más chiquitos, las palabras, las expresiones genuinas de personas envueltas en la guerra, se multiplicaban, siempre bajo la apariencia de la literatura, siempre hablando a nombre de los personajes y sus situaciones ficticias.

Recuerdo especialmente el impacto causado por el libro El otro lado, de Alejandro Aura con ilustraciones de Marcos Límenes (Fondo de Cultura Económica). Un álbum aparentemente inocente, generó, sobre todo entre los jóvenes, profundas manifestaciones de dolor, de rabia, de frustración por el confinamiento obligatorio en un lado que ellos no habían elegido y del que no podían salir. Algunos hablaban con más esperanza, imaginando el otro lado como una especie de paraíso perdido al que un día tal vez accederían.

Sintiendo que mi apuesta de leer álbumes para niños a un público adulto y tremendamente politizado daba frutos, seguí con mi repertorio. Las voces simbólicas de la literatura, el orden de sus estructuras, los narradores y protagonistas inexistentes, permitían que las voces de todos fueran escuchadas con respeto, a veces con admiración, creando una cohesión social donde hasta ese momento sólo existían enemigos. Este proceso abría, para ir cerrando, heridas que la guerra no dejaba cicatrizar.

Para desencadenar aún más diálogos, leí un hermoso libro sobre la prevención que sentimos frente al otro y a la solidaridad que se desata frente al peligro: ¿Quién llama en la noche a la puerta de Iván?, de Reinhard Michi y Tilde Michels (Editorial Juventud). Los diálogos se multiplicaron y tuve que leer el libro dos veces a solicitud del grupo.

El último día, para cerrar el taller, decidí correr un riesgo. Leí Flon Flon y Musina, de Elzbieta (Ediciones SM). Dos tiernos conejos juegan inocentemente entre flores en un ambiente primaveral. Corazones rosados enmarcan sus juegos. El mundo se parece al paraíso terrenal ¦ hasta que llega la guerra y todo su sufrimiento. El padre se ausenta, las bombas resuenan, el mundo se oscurece, los cadáveres ocupan el lugar de las flores, y los niños conejo son separados por una cerca de alambre.

En este momento ya no se hablaba de mundos simbólicos. Se hablaba de la guerra con todas y cada una de sus consecuencias. Por un instante, cuando una de las personas que yo sabía que tenía la función de vigilarme, se levantó. Pensé que el taller había terminado y que yo sería erradicada de la faz del municipio de inmediato.

Me sorprendí cuando esta persona que no había hablado en los días anteriores, sin identificarse como guerrillero, contó que vivía en plena selva y que le gustaría llevarse ese libro para unos niños que él conocía. Por supuesto, con gran placer, le entregué mi ejemplar y hasta hoy me pregunto sobre su destino. ¿A quién quería esa persona leerle Flon Flon y Musina, quiénes serían los interlocutores que habitaban ese otro lado más allá de los lados que yo conocía, que hablarían sobre la paz y la guerra, el amor, la amistad, el dolor, el desgarramiento, intentando curar heridas, cicatrizar enemistades, a la luz de un libro tan -tierno , tan infantil? No tengo respuestas, pero me queda la esperanza de que el libro haya producido su efecto sanador.

Cuando los libros no alcanzan

A lo largo de los siglos, la población rural colombiana se ha visto obligada a desplazarse del campo a las ciudades por las dificultades económicas, de infraestructura, de imposibilidad de intercambiar productos, de carencia de educación, entre muchos otros motivos. En las últimas dos décadas esta situación se ha recrudecido por los efectos de la guerra y ha traído, entre otras consecuencias, que grandes capas de la población del campo, agricultores, pescadores, mineros, se inserten en los cinturones de pobreza y miseria de las zonas marginales de las ciudades que crecen caótica y desproporcionadamente.

Entre esta población despojada, que huye de las masacres, los ataques de los paramilitares y los grandes poderes económicos que se adueñan de sus tierras, la memoria de lo que quedó atrás es tan dolorosa que es mejor no evocarla, el futuro es tan oscuro que no se puede nombrar, el miedo está tan profundamente enraizado que paraliza y mata el deseo de vivir. El terror, la ira, las carencias afectivas y la incertidumbre, producto del desarraigo, promueven la desesperanza y el escepticismo respecto de sí mismos y de su entorno. Además, estas personas, sabias en sus territorios, llegan a la ciudad, en muchos casos, sin saber leer ni escribir, sin entender las nuevas señales de una jungla muy diferente a la propia y quizás más agresiva, más peligrosa, más inhumana que la que dejaron atrás por culpa de la violencia desatada y sin fin.

¿Cómo podemos los ciudadanos del común colaborar en estos casos? Es casi imposible penetrar en estos territorios que se defienden a mordiscos y a golpes. Sin embargo, es indispensable unir esfuerzos para mitigar de alguna manera, con las herramientas que cada uno disponga, y no abandonar a estos desheredados.

En el año 2002 unos bibliotecarios amigos, perturbados por las familias que rápidamente se hacinaban en las afueras suburbanas del barrio donde trabajaban, me pidieron que los acompañara a extender el servicio bibliotecario hasta esta tierra de nadie, donde los niños jugaban entre las aguas negras, las mujeres cocinaban arroz, no había más, los hombres recogían trozos de madera, cartón, plástico, para improvisar covachas que les sirvieran de refugio. Con nuestras botas de caucho para caminar sobre la podredumbre comenzamos a ir al asentamiento Brisas de Comuneros, más allá del límite del Distrito de Aguablanca de la ciudad de Cali.

Nuestra experiencia tenía que ver con libros, lecturas, palabras escritas. Con ellas iniciamos un proceso de acercamiento a los grupos de niños y abuelas que lográbamos convocar. Yo tenía a mi cargo la hora del cuento. Poco éxito tuve, a decir verdad. Apenas leía la primera página de cualquiera de los libros de mi inventario favorito, infalible hasta entonces, sentía que mi auditorio se desconectaba. Los niños se distraían en sus juegos y peleas, las abuelas permanecían mudas, ausentes, sumergidas en pensamientos que yo no podía alcanzar. Por primera vez sentí que los álbumes que siempre cargo a la espalda no me servían para nada.

Cerré los libros, miré a las mujeres a los ojos y les hablé. Les conté que en mi infancia mi mamá me cantaba una canción que no recordaba bien y que tal vez ellas conocerían pues era de su región: la maravillosa Señora Santana porqué llora el niño me salvó el día. Yo repetí torpemente dos o tres palabras de una canción que sé de memoria intentando despertar algo en ellas. Fue como un milagro. Este villancico tradicional de las comunidades negras del Pacífico, me abrió sus puertas, sus ojos, su atención y pude, por fin, comunicarme.

Me enseñaron a cantar esa y muchas otras de sus canciones. Poco a poco fueron contando historias de espantos, de pesca, de ríos, de sus tierras. No hablaban de muerte, violencia ni dolor. Hablaban de recuerdos culturales y sociales. Las narraciones tradicionales de los mayores, los cantos de las madres, como arrullos sanadores, como refugios simbólicos, fueron los protagonistas del primer encuentro.

No intenté abrir más libros pues primero debía recuperar y mantener la identidad y el sentido de pertenencia con sus territorios, sus culturas y su memoria. Ritmos, juegos, canciones, narraciones, gestos transmitidos de generación en generación a lo largo de siglos, dejados atrás con el desplazamiento, debían recuperarse y volver a transmitirse. En esa comunidad, donde las palabras estaban escondidas por el miedo, era prioritario recuperar el poder curativo de las mismas.

Antes del segundo encuentro reflexioné sobre lo sucedido para buscar nuevas maneras de acercamiento. Entendí que había acompañado a las mujeres a hacer un duelo colectivo, remontándolas a su vida anterior, cuando, a pesar de la dureza de la vida cotidiana, se cobijaban con los rituales y tradiciones y les ofrecían seguridad y cohesión comunitaria.

Llegué al segundo encuentro mejor equipada. Sé que muchos insisten en que a la hora de formar lectores hay que ceñirse a los libros, a los textos impresos. La vida me ha enseñado que esto es mentira, que no siempre puede uno reducir la intervención en las comunidades a los libros, así sean los más bonitos, los mejor seleccionados, los que hablen al interior del ser humano, los que contribuyan a construir a los individuos. Por eso en la espalda no sólo llevo libros cuando voy al encuentro de los lectores. Llevo papeles de colores, lápices, marcadores, pegantes, lanas, pinturas, cartulinas, música ¦

Me sorprendí al ver que el número de mujeres se había duplicado como por arte de magia. En el suelo, no había mesa, sólo algunas desvencijadas sillas, desplegué mi material. Después de los saludos, ya cercanos, con gestos de confianza y cariño, les dije que haríamos un libro entre todas.

Me miraron como si estuviera loca: -Nosotras no sabemos leer ni escribir , se atrevió a confesar una de estas abuelas llegadas del campo, de la orilla del mar, de alguna mina. -No importa, ustedes me cuentan, yo escribo y al final cada una se llevará un libro hecho por ustedes. Eso hicimos.

Durante horas que se fueron sin darnos cuenta, las mujeres del asentamiento me revelaron secretos, me enseñaron sus décimas con el picante, la ironía, el doble sentido propio de su cultura. Nos reímos. Yo tenía que escribir a gran velocidad para no perder ni una sola de sus palabras. Al final de cada verso escribía el nombre de la -autora y su lugar de procedencia. Ana Jacinta de Barbacoas, Leti de Robles, Candelaria de Buenaventura, una tras otra fueron dictando con orgullo, con la dignidad recuperada, con la autoridad de la persona mayor que tiene conocimientos y que sabe que debe transmitir las palabras impresas en su memoria.

Mientras ellas tomaban el refrigerio, me di a la tarea de pasar en limpio lo que había escrito con rapidez. Fui a una papelería a varias cuadras, en el asentamiento no había nada parecido, y saque suficientes copias de cada página. Armé con lanas unos libros artesanales y regresé a iniciar la siguiente fase de lo que me había propuesto.

Repartí los -libros y dije que había que ilustrarlos. Por primera vez pude abrir mis bellos libros álbum y mostrar cómo se combinaban letras y dibujos. Leer en voz alta, eso no. Aún no era el tiempo. Con los materiales a su alcance, las abuelas pintaron, recortaron, pegaron, iluminaron, como los antiguos copistas, sus ejemplares. Yo las acompañaba leyendo y releyendo sus décimas.

Hicimos una exposición, una especie de Feria del Libro. Cada una mostró su libro. Vi que había inquietudes que no me contaban y finalmente descubrí que no sabían si podrían llevarse sus libros a las casas. Les devolví la confianza diciendo que cada una era dueña de su ejemplar, que podían llevarlos y -leerlos en casa, con sus nietos, con su familia. Las sonrisas regresaron.

Para rematar este emotivo encuentro con la palabra escrita, quise probar suerte con un libro -de verdad . No tuve dudas al seleccionar lo que leería en voz alta de despedida: Tomás aprende a leer, de Jo Ellen Bogart y Laura Fernández & Rick Jacobson (Editorial Juventud), que recién había llegado a mis manos.

Vi más de una lágrima correr por las caras arrugadas de las mujeres. Tuve que ocultar las mías. Mi libro, el que atesoraba porque me lo acababan de regalar, se quedó en sus manos, tal y como ocurre con todos los libros que llevo y leo en voz alta. No puedo despertar deseos y luego llevarme el objeto de estos.

Más adelante supe que mis compañeros, los que siguieron visitando el asentamiento, pudieron leer de ahí en adelante, eso sí, libros cortos, libros álbum con sus estéticas ilustraciones, combinando lo que leían con lo que escuchaban de las mujeres, los niños y hasta algunos hombres que fueron acercándose al grupo. Aprendí de esta experiencia que hay que partir de lo conocido, de la raíz profunda, de las palabras los conocimientos personales, para ir construyendo desde ahí. Las mujeres hicieron primero su libro para poder entender los libros de los otros. Nada más claro.

Los mapas insondables

Podría seguir narrando.

Podría contar sobre las visitas literarias a las salas pediátrico-oncológicas donde niños maltratados por agujas y quimioterapias y sus familias, esperan resultados conteniendo la respiración después de cada examen y susurran conjuros mágicos para regresar al pasado.

Podría contar sobre los viajes a comunidades indígenas en lugares extremos del país, donde los dueños del poder acechan para extorsionar, masacrar, desplazar, despojando a los habitantes de sus tierras ancestrales.

Podría contar sobre las comunidades de campesinos desplazados que se instalaron en las laderas de Cali, quienes no querían saber de cuentos infantiles sino de Constitución, leyes, decretos que les permitieran recuperar parte de sus vidas robadas.

Podría contar sobre los jóvenes delincuentes que a través de un programa de rehabilitación se encontraron a sí mismos leyendo y escribiendo historietas cómicas, partiendo de talleres sobre Las aventuras de Tintín, de Hergé (Editorial Juventud), donde ellos actuaban como víctimas, agresores y superhéroes redentores, todo al mismo tiempo, en una búsqueda interior de identidad, en una reflexión inconsciente sobre el bien y el mal.

Las experiencias son muchas. Voy y vengo. Llevo libros. Traigo palabras, aprendizajes, amigos nuevos. Pero sobre todo llego cargada de preguntas, casi todas sin respuestas. Mis dudas existenciales y terrenales tienen que ver con la calidad del trabajo que realizamos. ¿Qué tan preparados estamos para enfrentar cada grupo humano, cada situación? ¿Qué esperan las personas que asisten a nuestros talleres? ¿Qué dejamos para ayudar a mitigar el dolor que la violencia les ha dejado? ¿Cómo nos curamos las huellas de estos viajes a los otros lados? ¿Cómo reponemos los libros que tenemos que dejar en cada taller y que hacen parte de nuestras bibliotecas particulares? ¿Cómo conseguir más y más y más libros para estas comunidades que descubrieron que eran necesarios?

Entre más recuerdo, más me pregunto: ¿mitigamos en alguna medida las penas de nuestros auditorios? ¿O más bien profundizamos la frustración al mostrar mundos posibles sin que regresemos con más libros, más talleres, más encuentros porque los programas son a corto plazo, sin continuidad, sin posibilidad de ofrecer nada más que rasguños? Estos deseos desencadenados y no satisfechos, este pronto regreso a nuestra vida confortable, nos deja siempre el sabor de lo inconcluso, de lo fragmentado, de lo injusto.

Ahora, en el año 2014, cuando el gobierno colombiano y el gobierno de la guerrilla parecen próximas a firmar un tratado de paz, cuando creemos que estamos en el umbral de una historia sin guerra, me pregunto una y otra vez: ¿se multiplicarán los programas, los libros, las bibliotecas para que cumplan con su rol catalizador, sanador y reconciliador?

¿Será posible que la literatura nos ayude a lograr que la balanza que mide la violencia y la esperanza se incline hacia el lado que tanto necesitamos? La historia les dará la respuesta a mis nietos. Aún quedan muchos mapas históricos por descifrar.

(Artículo publicado originalmente en la revista Barataria, del Grupo Editorial Norma).