Noticias

XI Seminario de Literatura Infantil y Lectura de la Feria del Libro de Miami y la Fundación Cuatrogatos

“Libros ilustrados: Universos por descubrir” será el tema central del XI Seminario de Literatura Infantil y Lectura, evento que se realizará el sábado 23 de noviembre de 2024 y que está dirigido a todos aquellos padres, maestros, bibliotecarios, escritores, editores y demás adultos interesados en la formación de nuevos lectores.

-

La Fiesta de la Lectura en Miami llega a su décimosegunda edición

Este evento anual organizado por la Fundación Cuatrogatos tendrá lugar del 1º al 6 de octubre de 2024 y contará con un programa de actividades destinadas a niños, jóvenes y adultos que tienen como propósito acercar a la comunidad hispanohablante de Miami a la lectura, la literatura y las artes en español.

-

Palabra Viva Weekend 2024

El día 6 de abril de 2024, la Fundación Cuatrogatos realizará por séptima vez su evento anual de primavera Palabra Viva Weekend, en esta oportunidad en colaboración con Imago x las Artes y el Centro Cultural Artefactus.

-

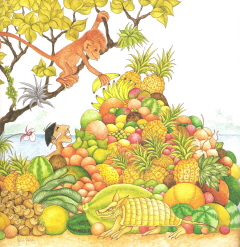

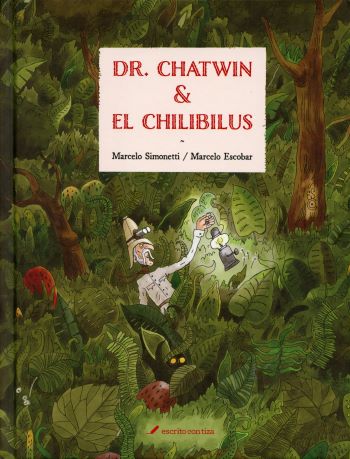

Libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2024

Por onceno año consecutivo destacamos un conjunto de libros de creadores iberoamericanos que sobresalen por su calidad artística, con la voluntad de que sean conocidos por el mayor número de lectores. En esta oportunidad, la imagen que identifica el premio fue creada por el artista colombiano Dipacho.

Lo más reciente

-

Artículos

Leer y escribir en lenguas, entre la realidad y la ficción

Texto leído por Irene Vasco en la Reunión Anual de Miembros de IBBY Canadá en abril de 2024.

Irene Vasco -

Artículos

Escribir para niños: claves y pretextos

"La infancia es consustancial a la poesía, lo es como lo es la mirada inicial y consciente del mundo, de las cosas: esencialmente metafórica".

Liset Lantigua