Noticias

Mensaje de la Fundación Cuatrogatos por el 2 de abril, Día Internacional del Libro Infantil

Este año el mensaje fue escrito por la autora Cristina Rebull (Cuba-Estados Unidos) y lo acompaña una ilustración de Jorm Sangsorn (Tailandia).

-

A 70 años de la revista Ciclón

Un evento para el público adulto, organizado por la Fundación Cuatrogatos en colaboración con Artefactus Cultural Project, para recordar el septuagésimo aniversario de la aparición esta importante revista cultural cubana publicada entre 1955 y 1959.

-

Martí en nosotros para celebrar el 172 aniversario del natalicio de José Martí

El martes 28 de enero a las 7.30 p.m., la Fundación Cuatrogatos, en colaboración con Imago por las Artes, presentarán el evento Martí en nosotros, con la conferencia Amor con amor se paga: un proverbio inmenso, en la que el historiador y escritor José Raúl Vidal y Franco disertará sobre la obra de teatro estrenada por José Martí en 1875, en el Teatro Nacional de México.

-

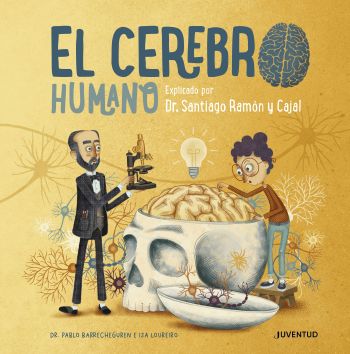

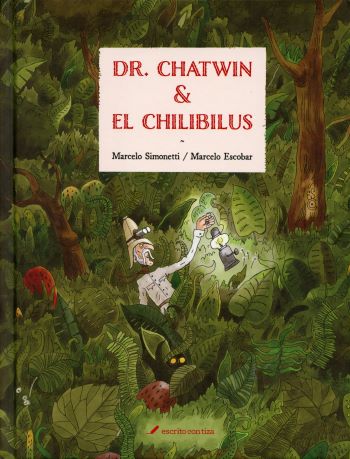

Los 20 libros ganadores del Premio Fundación Cuatrogatos 2025

Libros para niños y jóvenes publicados por 19 editoriales de seis países han sido ganadores este año de nuestra distinción. Además, destacamos un grupo de obras finalistas, varios rescates editoriales y 100 libros recomendados. Los invitamos a leer el folleto digital con toda la información y las fichas de las obras seleccionadas.

Lo más reciente

-

Artículos

Leer y escribir en lenguas, entre la realidad y la ficción

Texto leído por Irene Vasco en la Reunión Anual de Miembros de IBBY Canadá en abril de 2024.

Irene Vasco