"En fino papel azul...". Sobre la obra narrativa de Manuel Peña Muñoz

Valparaíso con sus caprichos de luz y niebla, y el inverosímil panorama de unos cerros cuya urbanización desafía la ley de gravedad, deben ser los causantes de que, para gozo nuestro, Manuel Peña Muñoz permanezca aún en los linderos de la infancia.

Sonidos, colores, aromas, texturas, golosa apetencia por los manjares de la España lejana y delicada fruición ante los productos del Chile natal fueron modelando su personalidad de niño grande, abierto a la búsqueda y el asombro. Y es de ahí de donde le viene la capacidad de recrear. No parecen estos avanzados tiempos propicios para asombrarse de nada; pero los inefables ojos de Manuel Peña se abrieron al mundo para asombrarse y admirar cuanto descubren.

Nació en 1951 y, como muchos otros autores de la generación su literatura es una búsqueda constante en el pasado. ¿Elusión deliberada a la realidad de los setenta?. Si así fuera no es porque tema mostrar verdades crudas que se abren ante el lector como precipicios sin fondo. En las historias de Manuel Peña, tras un copioso desayuno entre fru-fru de muselinas y risas de blondas criaturas que acaban de tomar su primera comunión, una niña puede caer de un árbol para estrellarse en el pasto sin provocar en las honorables damas inglesas otra reacción que no sea el fastidio por la inadecuada manera de irrumpir que tuvo la intrusa y el consuelo de que "era chilena".

En El niño del pasaje, clasificada como novela aun cuando cada una de las piezas que componen el libro se realiza en sí misma, Manuel, convertido en Leonardo Wilson, unas veces de la mano de su madre, otras de Teresita Heredia, trasmonta vericuetos, conventos, teatros, residencias y encantadas mansiones, tapizando con migas de nostálgico afecto, desenfadada gracia o brutal absurdo el recuerdo de quien lee para que nunca vaya a extraviarse en los comienzos de un siglo de malogradas promesas.

El juego con la historia y la expansión fantástica alcanza en otros libros dimensiones tan acogedoras que dan ganas de poseer una máquina del tiempo para saltar a ellas. El collar de perlas negras o María Carlota y Millaqueo, poseen ese encanto. La llegada de los primeros españoles, los lavaderos de oro, el encuentro de los niños blancos y los de piel morena, los intercambios de juegos y vocablos, el surgimiento del amor, la negativa obstinada de los emigrantes al romance de sus hijas con los nativos y la rebeldía y el triunfo poético de los adolescentes, alternan con un pasado más próximo donde el niño que escribe se conmueve y participa de tal modo que el ayer lejano lo premia con señales de magia en su actuar inmediato.

Y es que Manuel Peña, a quien nunca se le oye pregonar teorías respecto a la identidad ni quejas ante el postergado sitio adonde el contemporáneo Chile de abominable jet set criollo relega a intelectuales de su talla, es un profesional de la literatura, un exigente, dedicado y estudioso difusor de las tradiciones y el folclor de su país, dividido entre el quehacer creativo y pedagógico.

De padres, bibliotecarios, profesores y público en general se repletan los salones donde cada año, en el Centro Cultura de España, ofrece sus cursos de literatura infantil Manuel Peña; y a sus creaciones de ficción se suman numerosos textos especializados que abordan el tema desde sus orígenes y van mucho más allá de las fronteras nacionales: Alas para la infancia. Fundamentos de literatura infantil (1995), Había una vez... en América. Literatura infantil en América Latina (1997), Lima, limita, limón. Folklore infantil iberoaméricano (1998)... son algunos de sus últimos títulos del área investigativa.

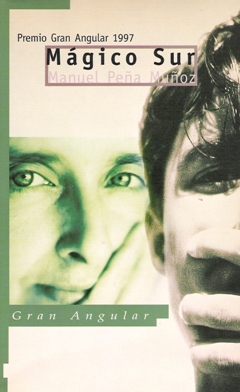

La coronación como novelista le llegó en 1997 con el premio obtenido por su obra Mágico Sur en el concurso Gran Angular. Al acto de entrega en Santiago asistió el presidente de España José María Aznar. Días más tarde Manuel partiría a la patria de sus padres a participar en una jornada de fiestas y promoción donde se regalaron por miles ejemplares del libro que le mereciera el galardón y que fue recepcionado de modo especial por la crítica y público de diversas edades.

Al regreso, coincidimos en una feria del libro en Cohiaque donde Manuel dictaría una serie de charlas sobre el aprendizaje de la literatura en los niveles básicos de la enseñanza. Curiosamente los encargados de la distribución de Ediciones SM, llevaron de todo a la feria menos el libro de Manuel, libro que sin dudas hubiera resultado un éxito en la zona, pues todo él es un recorrido delirante donde ambientes, costumbres e individuos de la región más austral del mundo, son involucrados con infinito donaire.

En Mágico Sur ocurren dos viajes fundamentales. Uno es el de la madre a España. En esa primera parte la casa de Valparaíso donde el niño se ha quedado con su padre está habitada por fastasmas de añoranza y la figura femenina, la antigua joven de Fermoselle, ahora dueña y señora del hogar, cobra protagonismo desde la presencia ausente.

El cuerpo fundamental y un tanto detectivesco de la historia comienza con el arribo del vapor donde llega por fin la madre y el anuncio de un próximo viaje, esta vez al extremo Sur de Continente adonde el hijo ha de acompañarla a entregar "una caja envuelta en fino papel azul", encomienda que le diera en su aldea una amiga de la juventud.

Con la misma prestancia con que un año antes la madre subiera al escenario del Teatro Municipal a interpretar La dama boba, de Lope de Vega, ascendía ahora a trenes, camionetas y barquichuelos adentrándose en el misterio de una aventura a través de la cual Celestino Montes de Oca, destinatario de la encomienda, va cobrando un relieve inquietamente indescifrable.

Finalmente llueve en el estuario de Reloncaví, a un paso ya del objetivo, y esperan en el hotel London. Desde allí, en los ratos de esplendor, disfrutan de una vista extraordinaria. "Como estar en Suiza", ha dicho la señorita Elizabeth, que atiende a sus dos únicos huéspedes y sueña con tocar el clavecín en Inglaterra.

Y sí, acompañar a Manuel en su itinerario novelesco implica maravillarse a cada instante con la suntuosidad de un paisaje del que las postales suizas son paradigma en el mundo: pero él, que es un viajero incansable y ha gozado de becas en Múnich y Helvetia, sabe que la visión de los volcanes nevados de Chile, el profundo esmeralda de sus míticos lagos y el susurro de las araucarias contienen un pálpito de imantadas fábulas a cuyo embrujo es imposible sustraerse.

En esa parte de Mágico Sur, a propósito de la lluvia desatada, el compás del reloj simula su mecánica habitual, pero en realidad navegamos en un tiempo detenido. Las horas acarician más que deslizarse, penetran el alma de los objetos y la esencia de las personas y las relaciones cobran un sentido de fascinante atracción que no alcanza a expresarse abiertamente. Las sensaciones del narrador no son ahora las del niño que era antes de emprender el viaje, la exuberante naturaleza y el contacto con los seres que ha ido incorporando a sus afectos comienzan a desperezar un sensualismo ávido de roces y confirmaciones. Pero la señorita Elizabeth, como los fugaces escenarios que lo condujeron a ella, está consagrada a evadirse, y aun cuando las circunstancias parecen indicar lo contrario, su teatralidad reserva naipes psicomágicos en los que el destino, más que predecirse, es fabricado a la anchura del deseo.

De modo que al retornar a la magnitud celeste que se vislumbra desde los balcones de la casa frente al puerto, Manuel, el niño crecido que se adentró junto a la madre audaz en los laberintos de tanta historia humana y vegetal, vuelve a ser el eterno nostálgico a la espera del correo, el poseedor de un conocimiento demasiado hondo para ser definido y demasiado leve para sostenerse por sí mismo.

Pero quedan los ojos del alma, "el minuto azul del sentimiento", la certeza del milagro. Luego de que el niño lea la carta más reveladora, el padre saca el violín y ensaya el mismo minué de Bocherini que tocaba Elizabeth en su clavicordio del estuario. Y el amor, envuelto en lágrimas de nostalgia, se hace un propósito firme, "...Yo iba a volver a Maillines, naturalmente, dentro de cinco años o seis. Tal vez dentro de diez o veinte..." , se dice el niño.

Y como quizá lo único real, el fundamento de toda la filosofía sean el contenido de la caja y la carta que la hermana de Celestino Montes de Oca confiara a su madre, Manuel sella su historia prometiendo para esa fecha hipotética, un envío semejante desde el estuario donde el amor le descorriera misteriosamente sus cortinas. Es que pertenece a los arraigados, a la extirpe de los que siempre vuelven sobre su parcela porque no es posible que vaya a agotarse tanta belleza. Hay diamantes bajo la ceniza de los volcanes, parece decirse. Hay luz en el ocre de la tierra y por ello los frutos brotan espesos y cromáticos.

Y, para deleite del paladar, hay múltiples sabores esperando tras las páginas de Manuel que sueña con Valparaíso y le escribe crónicas al puerto en tanto viaja y continúa asombrándose en el cotidiano oficio de vivir, decorar su casa o reírse, como solo puede hacerlo alguien tocado por la varita del hada Escarlata. Un prestidigitador que desacraliza falsos mitos de la infancia y envuelve en fino papel azul los inviolables y eternos valores del hombre.