-

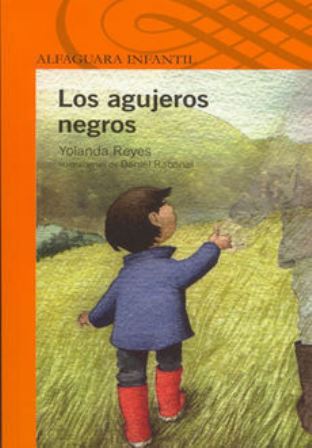

'Los agujeros negros', de Yolanda Reyes. Ilustraciones de Daniel Rabanal. Bogotá: Alfaguara, 2005.

Escribir para los más jóvenes en Colombia

Sin darme demasiada cuenta, la vida me ha ido llevando a combinar el oficio de leer y escribir para los niños –autora de libros para niños y jóvenes, promotora de lectura, según los nombres oficiales– con el de columnista de opinión en el diario El Tiempo. Y como a todo se termina dando un nombre, en los medios de comunicación colombianos me he convertido en algo así como “la voz de los niños”, lo cual es un cliché, porque no siempre hablo de niños y muchas veces trato de olvidarlos para escribir sobre otros temas, para albergar y permitirme otras registros...

Pero de tanto conversar, jugar, leer con ellos e intentar descifrar la media lengua de los que van a morder libros a la bebeteca de Espantapájaros y aún no tienen todas las palabras, parece que arrastro algo de sus voces y que se me han vuelto cada vez más borrosas las fronteras entre escribir para los niños y escribir sobre la infancia –¿escribir desde la infancia? En un país donde la infancia tiene toques de tragedia, pero se narra desde el lugar común, he sentido la necesidad, casi la obligación, de recoger y hacer audibles las voces de los niños en el espacio público, en la polis, para contrarrestar esa mirada de conmiseración o de falsa indulgencia que se traduce en tantas frases hechas: “Ah, escribes para niños, qué bonito. Trabajas para niños, qué paciencia, qué inocencia”… “Qué bueno tener una voz como la tuya en el periódico –me dijo el director cuando me contrató–. Un enfoque distinto, otra mirada, con tantas noticias tan terribles”… Tal vez se le escaparon ciertos detalles: esas noticias tan terribles por lo general tienen como protagonistas a los niños. Y otro detalle: crecer es un rasgo inherente a los niños. Suelen crecer, lo cual significa que lo que hacemos o dejamos de hacer por ellos construye el país a la vuelta de unos años.

El caso es que tener algún conocimiento de mi “audiencia”, me hizo pensar que podría compartir, en este seminario sobre Literatura Infantil Latinoamericana, ciertas preguntas sobre el significado de hacer literatura para niños y sobre el oficio de escribir acerca de los niños en Colombia. Ya entrados en preguntas, podría preguntar también qué es, qué significa ser una “autora colombiana”. ¿Acaso existe esa denominación de origen para englobar a un país tan complejo; a un país que son tantos países?

Afortunadamente, cuando se elige “el punto de vista del autor”, no es necesario dar una respuesta concluyente y por eso prefiero formularla en primera persona del singular: ¿qué significa, o que ha significado para mí, en singular, el hecho de contar, hablar y escribir en un país llamado Colombia y, más exactamente, en el centro de Colombia, en una ciudad llamada Bogotá, que para todos los efectos, sobre todo los políticos, es el ombligo del país? ¿Se trata solo de una ubicación, de un domicilio?

Sin desconocer todos los matices que ayer Marina Colasanti planteó de una manera tan suya y tan perfecta cuando le preguntaron si existía algo llamado literatura infantil latinoamericana y ella dijo que ojalá sí, pero que ojalá no, aludiendo a la libertad creativa, a esa condición extranjera del escritor, se me ocurre que quizás, con todos los matices personales, sí hay una historia, un relato de país que, de cierta forma, compartimos los grandes y pequeños, en todos los puntos cardinales de Colombia y que puede ser una marca. Estoy hablando de ciertas heridas, reales y simbólicas: de una larga guerra de la que aún no nos libramos y que no solo me ha formado como gente y como autora desde que era una niña, o incluso desde antes de nacer, sino que también han recibido como se hereda el ADN, los niños de hoy, los niños con los que trabajo.

Debo aclarar, para entendernos, que la palabra “guerra” no tiene en mi país ese toque grandilocuente de epopeya, con fanfarrias, ejércitos, campos de batalla, ni mucho menos con una fecha de comienzo y otra de final, como las que leímos en nuestros libros de historia del colegio: no estoy hablando de una guerra de película, ni de libro. Es más: seguramente quienes han estado en distintos sitios de Colombia pueden haberse preguntado en dónde está, pues se mezcla con un toque de normalidad, de vida cotidiana, en medio de una cierta crispación que circula en el ambiente, pero que es inasible e inefable (puesto que no se nombra en el lenguaje). Y ya que estamos hablando de lenguaje, miremos las palabras: guerrilla, por ejemplo, es un diminutivo o un despectivo que alude a una guerrita no oficial, al margen de la ley, como también están “al margen” de la ley –nótese de nuevo el simbolismo– los paramilitares. Quizás todas esas palabras, al margen de la página, al margen del lenguaje, han contribuido a que nuestra guerra sea tan difícil de nombrar y, ya saben, a lo que el lenguaje no da nombre, resulta difícil expedirle patente de existencia. Como la enfermedad sin un diagnóstico es imposible de curar, esta guerra marginal, esta guerra para-textual, tiende a confundirse con una sucesión de episodios sueltos, aleatorios, sin sentido. Sin embargo, aun así, las historias de varias generaciones han sido escritas en medio del conflicto armado y eso nos tiene que afectar quizás mucho más de lo que estamos dispuestos a reconocer. ¿Qué puede significar, entonces, retomemos, haber nacido y crecido, haberse formado y trabajar y escribir en un lugar –no solo real, sino simbólico– donde el discurso visible e invisible está enmarcado en unas circunstancias de violencia?

A pesar de que no me resulta fácil dar una respuesta, debo reconocer que no puedo ser igual a una sueca o una australiana, ni como gente ni como escritora, porque la infancia de mis padres transcurrió en un periodo que la historia de Colombia denominó La Violencia, (con mayúsculas, como quien dice La Colonia), en la que los liberales y los conservadores se disputaron la hegemonía a bala. Y así como alguien podría contar que fue estudiante en el París del 68, yo puedo decir, como muchos colombianos de mi generación, que mi formación universitaria estuvo marcada por la toma guerrillera del Palacio de Justicia, en la que ardió no solo gran parte de la historia judicial de mi país sino también el edificio y, lo que es verdaderamente terrible, la mayoría de los máximos Magistrados de entonces. ¡Un país que quemó, entre el fuego cruzado de guerrilleros y militares, los símbolos de la justicia! Quizás es una herida y una culpa que todavía, después de 25 años no ha sanado y si ustedes preguntan a la gente mayor de 40 años, podrá decir que vio las llamas del Palacio de Justicia, bien desde las ventanas de su casa o bien en las noticias...

Quemamos los símbolos del ordenamiento judicial, pero sigamos avanzando. Mi experiencia profesional se ubica entre los asesinatos de periodistas, desde humildes redactores y locutores de provincia, hasta directores de diarios influyentes, entre las bombas de narcotraficantes como el tristemente célebre Pablo Escobar, entre el exterminio de los líderes de la Unión Patriótica –el partido de izquierda de entonces que literalmente desapareció: fue asesinado, miembro a miembro– y entre las masacres de los paramilitares, aliados con políticos y narcos, con la “misión” de librarnos del horror de la guerrilla... ¡con más dosis de horror! Las fechas de nacimiento de mis hijos coinciden con los asesinatos de líderes políticos que aspiraban a ser presidentes. He criado niños propios y ajenos entre el fuego cruzado de la guerrilla y de los paramilitares, entre los desplazados del semáforo, entre la inequidad, entre la culpa de estar bien, en tanto que muchos otros están mal, entre la incertidumbre de no saber cómo decir, cómo dar cuenta del horror, cómo procesar y dar sentido a las noticias que hieren a los niños. Y estos hechos trágicos, si uno los mira bien, no son solo hechos –cuerpos y objetos calcinados– sino también hechos simbólicos: las nociones de justicia, la libertad de prensa, los proyectos políticos: todo hecho pedazos.

Pero miremos a los niños. En mi papel de maestra y lectora de los más pequeños, he tenido que explicarle a una chiquita de tres años el secuestro de su papá: “Está en un sitio de donde no lo dejan venir, no es que te haya abandonado, no es que ya no te quiera, es que unos señores no lo dejan salir de donde está”. (“¿Por qué no lo dejan salir; son malos esos señores?)… He acompañado a otra familia, durante varios años, a explicarle a sus hijas que su papá está perdido, (“perdido en la tierra”, decía la más pequeña que casi no lo recordaba, porque su padre desapareció cuando ella era una bebé), y luego tuvimos que ayudarlas a entender, en un lenguaje comprensible –¿acaso existe un lenguaje comprensible?– que finalmente apareció, pero que está muerto y que no habrá ataúd en ese funeral simbólico porque no quieren entregar el cuerpo. Tuve que escribir también un obituario comprensible, ¡¿comprensible?!, para los chiquitos de una guardería, en memoria de su compañera de 4 años, que se murió en un atentado terrorista. El texto se llamaba “las carteras de Mariana” y comenzaba con una frase que recogí de sus amigos: “Mariana se murió, pero la recordamos en nuestro corazón”. En esos días, cuando “la tierra hizo bum”, según las palabras de esos niños aturdidos por la bomba, ellos evocaban las carteras de su amiga y sus juguetes.

En esos mismos días, tuve que recomendar un libro para que un hermano de doce años le leyera en una sala de cuidados intensivos a su hermana melliza que se debatía entre la vida y la muerte, con una pierna amputada y todavía sin aceptar que sus padres y su hermanita más pequeña habían muerto en el atentado. ¿Acaso existe un libro para leer en una sala de cuidados intensivos a una niña a la que se le acaba de acabar la infancia con un boom? Y nótese también que sigo hablando de una narrativa, porque los hechos, incluso los más crudos, se nombran en una cadena de significado, se dicen con lenguaje. ¿Para qué puede “servir” la literatura cuando la realidad habla un lenguaje tan distinto: un lenguaje de facto, que nos deja sin palabras, que hace parecer inútil la mediación de las palabras? Después de darle muchas vueltas, le mandé a esa niña, como quien empaca un botiquín de primeros auxilios con curitas para un cáncer, una bolsa de libros. Y luego supe –es una de tantas historias–, que en esa sala aséptica de cuidados intensivos, entre silbidos de máquinas, entró el hermano con sus libros y se sentó en la silla. Trató de saludar y, como su hermana no quería saber de nadie ni de nada, empezó a leer cualquier historia, cualquiera, quizás, daba lo mismo. Y cuentan que la hermana siguió dando la espalda: no quería oír a nadie, ni a su hermano, hasta que él se calló. Entonces, ella volteó la cabeza y lo miró por fin, para indicar, “sigue leyendo”… Y las palabras, esas palabras que no podían remediar lo irremediable, se mezclaron con el silbido artificial de máquinas y con la imagen de ese corazón que titilaba en la pantalla. La voz humana, la voz única voz amada que quedaba, se había tomado aquel cubículo y había una conexión de corazón a corazón, que no alcanzó a captar el monitor, mientras el hermano seguía leyéndole a su hermana.

Así puedo seguir evocando escenas cotidianas de trabajo en el taller Espantapájaros en el que, según dicen los niños, no voy a trabajar sino a jugar. Un año después tuvimos que reconstruir, juntando trazos infantiles de soles, de paisajes, de serpientes y panteras, un libro sobre África que se quedó sin terminar en el proyecto semestral y que los niños de cuatro años decidieron tenerle listo a su profesora cuando la liberaran del secuestro. Tenerles que decir que la profe no llegó a dar clase porque unos señores no la dejaron venir: la misma historia. Y oír, una vez más, las frases de los niños: “vamos a rescatarla con nuestras espadas de juguete y pum, matamos a los malos”.

De todas esas experiencias se alimentan mis columnas. He escrito columnas en el diario –a veces pienso que estoy condenada a escribir la misma columna, cambiando nombres, simplemente– sobre niños que han sido víctimas de la violencia. Y a veces, no siempre, solo a veces, esa violencia también se ha colado en las historias que escribo para niños. Los agujeros negros, por ejemplo, es un relato inspirado en la historia de dos investigadores que trabajaban en un instituto de Derechos Humanos, en el que quise llenar huecos para dar forma a las pregunta de un niño de dos años, salvado en un armario porque su madre alcanzó a esconderlo, antes de ser asesinada, en el último instante de su vida, en medio del estruendo de las balas.

No es que me haya propuesto hacer esas cosas ni mucho menos que me haya preparado para saber qué contestar ni que un día haya decidido matricularme en alguna corriente de esas que los escritores y los críticos de generaciones precedentes denominaron “literatura comprometida”. En realidad, descreo de todas esas etiquetas y nunca he sabido qué decir ni qué leer ni qué escribir en esos casos –nadie sabe. Y sin embargo me ha tocado, como a todo el mundo, “hacer de tripas corazón” y conformarme con lo que buenamente puedo, porque he tenido niños a mi lado: niños destrozados que acaban de perder su casa, sus pertenencias y sus seres amados, niños a los que nadie habla: a los que nadie sabe qué decir ni puede decir nada. Atribulados, los adultos, los mandan a jugar al patio, mientras ellos siguen hablando, como si sus pequeños no tuvieran orejas para oír, como si no fueran gente sino ositos de peluche. Y de repente, estoy ahí, sentada frente al cursor de una pantalla que titila y dice, atrévete a escribir, o peor aún, sentada en el piso de una biblioteca, con esos ojos enormes que me miran, estupefactos, asustados, pidiéndome un cuento y otro más, el último, cuéntame más. Pidiéndome palabras, pidiéndome lenguaje. Entonces, hurgando en esa gran bolsa de palabras de la literatura universal, les cuento que había o hubo una vez, los miro a los ojos, y ensarto las palabras… Sí, seguramente eso me ha marcado, como me lo hizo ver un editor amigo en Buenos Aires: “Las colombianas se reconocen desde lejos por la forma como agarran la cartera”. Y yo le completé la frase: “y también por la forma como agarramos a nuestros niños para que no se nos pierdan y nadie nos los robe. Para que no nos maten a los hijos”. El miedo y la desconfianza, cómo negarlo, son parte de mi carga genética.

Y, sin embargo, también hay otras voces que se acumulan en la sucesión de tantos días de juego. En tantos días leyendo y hablando de los libros, “leyendo niños”, en esos intersticios, mientras pasamos las páginas de un libro.

–¿Sabes una cosa? Cuando grande voy a ser Blancanieves y mi hermanito, el príncipe.

–Ah, sí. Y yo, ¿qué voy a ser?

–No, tú ya fuiste.

Son más de veinte años de leerles, de leerlos, de verlos ensayar voces y papeles de los grandes, mientras me piden cuentos, a veces el mismo, una y mil veces. Así entre libros, los he visto crecer: de bebés a niños y luego a adolescentes, a jóvenes... En fin, la vida cotidiana de muchos niños colombianos, aun en medio de la guerra, no es demasiado diferente a la de muchos niños catalanes, castellanos, suecos o cariocas.

Pero, también hay que decirlo, muchas otras veces la vida cotidiana no es así. Hay que admitir que hay otros papeles y otros escenarios en Colombia: otros modelos, otras imágenes, otras versiones de país que muchos niños rebobinan, como se mezclan en el juego y en el sueño lo que vivimos, lo que vemos, lo que somos.

Digamos que las experiencias de la guerra y la violencia engendran otros sueños y crean otras referencias para habitar el mundo y descifrarlo –¿y repetirlo?

Digamos que hay otros baúles de disfraces y hay otras cajas de herramientas que reciben muchos niños colombianos, con uniformes, botas, armas, municiones y “juguetes” para jugarse la vida: ¡la vida de pura verdad!

–Yo quiero ser paramilitar, como mi hermano. Los paracos pagan un millón de pesos por irse con ellos y, si se muere la persona, le dan plata a la familia. Los guerrilleros no. 1

Digamos… hagamos de cuenta, así dicen los niños, que te entregan unas botas y un uniforme camuflado (no importa de cuál grupo): un uniforme que te queda grande, pero ya crecerás, hasta que el pantalón te quede saltacharcos. Y en vez de una ramita para “jugar a disparar”, te dan un arma de verdad.

Digamos que tienes 11 años, que tu única experiencia de la vida son 11 años en total, y te prometen volverte poderoso: más que tu padrastro (que no te volverá a dar botellazos), más que tu profe, más que el matón de la cuadra, más que el novio de tu hermana.

Digamos… que las armas te parecen atractivas porque has visto ejemplos de otros muchachos mayores –¡cómo admiramos a los mayores de la cuadra!–, que han salido de pobres con las armas.

Entre más diablo seas y más personas mates, más respeto y más plata ganarás.

¿Cómo no creer, si quien lo dice, tiene el doble de experiencia y la experiencia del vecindario indica que así es?

–¡Bravo, chino, qué puntería!

–Entonces, ¿qué quieres ser? ¿Expendedor de drogas, pandillero, comerciante de armas, sicario, paraco, guerrillero?

Resulta difícil escoger. No tienes experiencia, no tienes muchas otras referencias ni modelos, no hay nadie cerca y ellos te esperan en la puerta del colegio, a la salida. Y nadie ve. Te ofrecen unos tenis de marca, una iPad, una platica… Y no hay nadie más que te pregunte si prefieres ser mago, carpintero, cantante, futbolista, científico, astronauta, presidente, actor, escritor o médico. Con tantas posibilidades que hay en el baúl de los disfraces y tantos juegos por jugar, no dan muchas opciones. A nadie se le ocurre preguntarte si el día de mañana quisieras ir a la universidad o ganarte una beca. No es que te digan qué prefieres: ¿desplazado, prostituta, inmigrante ilegal? No te lo dicen, obvio, no lo dicen con palabras, pero de algo hay que vivir. Y sabes que hay otros que han triunfado. Los ves con sus zapatos Nike, con sus motocicletas. Y luego con sus camionetas y luego no los ves: desaparecen.

¿Y qué oficio le pondremos? Materile, rile, ro.

Lo pondremos de guerrillero, materile, rile, ro.

Ese oficio no nos gusta, materile, rile, ro.

Lo pondremos de paraco, materile, rile, ro.

¿Se acuerdan de ese juego? Era uno de esos juegos del patio a los que ya casi nadie juega, como el puente está quebrado: seguro que de ese sí se acuerdan.

Cuando uno caía en el puente, le preguntaban qué fruta prefería: ¿bananos o aguacates? Y se formaban dos grupos. Al final, había un concurso de fuerza entre “Los Bananos” y “Los Aguacates”, como sucede en las pandillas de verdad, que tienen esos nombres: Bananos o Aguacates –y quiero que miren el lenguaje, pues no es aleatorio que sea tan “infantil”, tan esquemático. La diferencia entre el juego y esos grupos es que el concurso del más fuerte se hace a pura bala y ya no resucitas. Además, tampoco resulta tan sencillo como escoger Bananos o Aguacates, porque son muchos más: puede haber un hermano paraco y otro de las Farc, otro de una bacrim y otro que presta servicio militar en el ejército… y todos son hermanos, primos o vecinos: todos de la misma familia, metidos en una guerra que no escogieron, que no les pertenece. Como quien entra a un partido que va por el segundo tiempo, sin conocer al dueño del balón y sin saber por qué termina jugando en ese equipo… o en el otro, si cualquiera en el fondo da lo mismo. Hasta que hay que matar, a veces a tu hermano.

…Un día, mi amigo y yo íbamos por la carretera de la vereda y venían las FARC. Nos montaron en unos burros, nos amarraron y nos llevaron con ellos. Yo no podía parar de llorar, tenía todo el miedo. Cuando paramos, después de muchas horas, ellos nos pusieron a disparar. Yo no quise ni pude; seguía llorando y ellos me insultaban. Nos montaron a los burros. Mientras desamarraban los burros del palo, yo sentí que podía huir, entonces salté del burro antes de que me amarraran y salí corriendo. Un poco adelante oí unos tiros; luego supimos que mataron a mi amigo: creo que murió porque me dejó escapar. Mi mamá se puso muy triste y muy nerviosa y decidió que nos fuéramos de ahí. Entonces nos trajo a mí y a mis hermanos a Bogotá. Perdimos la finca y todo lo que teníamos sembrado y los animales.

…¿Que cómo me sentí? Nadie me había preguntado nunca. Ni en la casa ni en la escuela de aquí ni en la de allá. Mi mamá dice que de eso es mejor no hablar: que mejor es olvidar. Al comienzo no quería dormir solo. Bueno, ni dormir, pero ya se me está quitando el miedo y sólo me da dolor de estómago cuando veo tipos armados o patrullas o helicópteros. No importa si son soldados: a mí me da lo mismo el bando. Es un dolor aquí. No sé si esto es el estómago o si es el corazón, pero el corazón es más arriba, ¿no? Nadie me había preguntado si me duele, de eso no se habla. Yo soy el mayor; a mi papá lo mataron, no sé quiénes, porque yo estaba muy chiquito y mi mamá tampoco habla de eso. Lo único que dice es que ahora yo soy el hombre de la casa. Hay muchos como yo. Se salen del colegio porque les toca trabajar, porque se han quedado solos, porque no tienen papá y tienen que ser el hombre de la casa.

“El hombre de la casa”, ¡con esa voz de niño! Nadie pregunta qué se siente. Nadie parece tener tiempo ni ánimo para oír esas historias que comienzan como los cuentos tradicionales, con esa fórmula de entrada: “hace mucho tiempo”, que también tienen números mágicos: siete cabritos, siete pájaros negros, siete hermanos… y que también, como en los viejos cuentos, cambian de repente cuando un monstruo, un ogro o un lobo irrumpe en la escena. La diferencia es que los cuentos tienen final feliz y estos relatos no.

Cualquiera podría hacer la típica pregunta que hacen los niños cuando se asustan con los cuentos: “Pero eso no sucedía en la verdad, ¿cierto que no?... Cuando se dice hace mucho tiempo, uno ya sabe que es un cuento, ¿no?

Pues no. Desafortunadamente, sí sucedió –y sigue sucediendo– en la Vida Real.

Hace mucho tiempo, en la ciudad de Villavicencio, vivía una familia conformada por 7 niños y dos adultos. Los padres se ganaban la vida trabajando la tierra para mantener a sus 7 hijos. Una noche llegaron Las Águilas Negras diciéndoles, a mano armada, que desalojaran sus tierras. De repente, la familia comenzó a llorar y a llorar, rogándoles que no les hicieran daño. Pero ellos, con su corazón de piedra, asesinaron al padre de los niños. Y luego los echaron sin ninguna consideración.

Colombia está llena de historias como éstas y los narradores que hoy cito también son sus protagonistas. Sus relatos parecen tan fantásticos y tan tenebrosos como La Patasola, El Mohán y La Llorona. Pero Las Águilas Negras, La Mano Negra o Los Limpiacasas, –y vuelvan a notar los nombres de leyenda–, existen de verdad y asustan a los niños por las noches para que no salgan, como asustaban esas apariciones a los que andaban solos por el campo: “Los niños buenos se acuestan a las 9:00 p.m., a los malos los acostamos nosotros”. “Si su hijo es bueno, acuéstelo temprano, si su hijo es malo, cómprele el cajón”, dicen los papeles que reparten por las noches debajo de las puertas en muchos barrios de ciudades colombianas. “Limpieza social”, se llama ese trabajo: noten lo que circula en el lenguaje. A veces se disculpan por estar “combatiendo la violencia con violencia”, y otras veces incluyen listas con nombres propios para advertirles que se cuiden… o se desaparezcan, antes de que los desaparezcan ellos.

Digamos que muchos niños como ellos tienen la perfecta hoja de vida para entrar en un grupo ilegal. Aunque las cifras no son claras, se habla de entre 11.000 y 14.000 menores de edad reclutados por grupos armados ilegales, ¡con un promedio de edad de 12 años! Para esos muchachos, su hogar y su barrio son tan inseguros, por maltrato, abuso sexual, miseria o desplazamiento, que el grupo armado se convierte en opción de vida. Los testimonios hablan de cómo las armas y los uniformes les dan un sentido de pertenencia, así como a otros niños de esa edad en la que es tan importante lo gregario, les da sentido de pertenencia ser del equipo de fútbol del colegio o usar la camiseta de un equipo. (No olviden que los reclutan a los 12). En cuanto a las niñas, “embarazarse de un matón” es sinónimo de protección y muchas niñas maltratadas y abusadas en la casa, eligen esa opción. Y muchos de ellos, reportan ellos mismos, dicen que no los obligaron, que ellos lo decidieron voluntariamente. “Voluntariamente”, como quien elige una opción de vida. Como otros preadolescentes entran a un grupo que hace deporte extremo, a una banda de rock, al grupo de teatro del colegio, al taller de literatura de la biblioteca, en un momento en el que pertenecer a algo, a un grupo, tener un uniforme, una referencia de autoridad, así sea un jefe primitivo de manada, y tener unas referencias compartidas, ayuda a construir la identidad… Los que se fueron, se fueron por su voluntad, porque tenían necesidades –han dicho los niños encuestados. ¿Es esa una definición de “voluntad”?

Por supuesto, sería esquemático decir que todos los relatos de los niños colombianos son así. Sería un estereotipo reducir Colombia a estos fragmentos e ignorar los recursos interiores de tantos niños y tantas familias que se sobreponen a los riesgos y a las circunstancias más difíciles y siguen estudiando, jugando, riéndose, leyendo e inventando otros papeles, otras historias, inventándose la vida, al lado de adultos que los contienen y los cuidan. Pero no todos somos fuertes, o no lo somos todo el tiempo. Fuertes y débiles, la mayoría. Gente común y corriente, casi siempre, casi todos.

Digamos: juguemos al papá y a la mamá, que es uno de los juegos favoritos de todas las infancias en el mundo: “Una guerrillera y un paramilitar se casaban y tenían hijitos. ¿De qué bando les salían?”

Este es un relato escrito a muchas manos, por actores armados –y nótese el lenguaje– en Colombia: una experiencia de miedo, de venganza y de dolor que se recoge y se alimenta y se reescribe en la página siguiente. Y cuanto más tiempo se repitan estas historias, cuanto más se prolonguen en el tiempo, una generación engendrará otra y otra y otra así.

Por supuesto, la vida no es indolora. Ni en tiempos de paz ni en tiempos de la guerra, y acompañar a los niños a crecer tiene que ver con el aprendizaje del dolor. Pero, ¿cómo enseñarles a lidiar con el dolor, cómo diferenciar cuando no hay nada más alrededor: sólo dolor? ¿Cómo decirles tú ya fuiste, a los 3, a los 7, a los 10, a los 12, a los 14, a los 18?

¿Acaso no es posible escribir otros libretos distintos al “ya fuiste”? Si sabemos que es imposible borrar todo, ¿hay algún punto en donde sea posible volver a comenzar?

En este punto del relato se asoma la literatura, pero no como un corpus de libros y de autores, ni como unas estrategias mecánicas de promoción de lectura, sino en su vasto sentido cultural: como una red de símbolos que ha sido construida por grupos humanos durante mucho tiempo y armada con lenguajes –me gusta ese plural intencional: “lenguajes”– para hacerle contrapeso a esa cultura delincuencial, a esa cultura de las vías de hecho: el único modelo, la única narrativa para tantos niños nuestros. Frente al cóctel de narco, mujeres, armas, drogas y juegos de poder que circula por el barrio y por la televisión –las series de narcotraficantes son una exitosa narrativa de la cual se lucran las programadoras colombianas y que valdría la pena estudiar–la literatura y el arte podrían mostrar otras opciones para cambiar ese único libreto, para inventar otros papeles. Estoy pensando en otra narrativa: en otra urdimbre simbólica que permita vislumbrar otros relatos de país, otros mundos posibles, otras maneras de tramitar los conflictos, otros proyectos de vida, otras maneras de soñar, de “ganarse la vida”, en el sentido que cada quien le otorgue a ese vocablo. Una bisagra por la que pueda colarse un resquicio de luz y en la que sea posible articular lo emocional con lo racional, lo dado con lo que está por inventar, lo mío con lo tuyo y con lo nuestro, la vida, la muerte y todo lo que puede haber en la mitad. Otros matices y colores, para contrarrestar un mundo en blanco y negro, un mundo sin opciones: o matas o te matan. Dar voz, rostro y sentido a otros relatos de país, más allá de los estereotipos, y vislumbrar la fuerza de las lecturas y escrituras, como una forma de propiciar otras conversaciones, como una forma de tratar de entender lo que más duele y lo que se puede, pese a todo, reelaborar “en el lenguaje”. Porque una cultura, toda cultura, incluso la delincuencial es una construcción que se fabrica con lenguaje.

Lo que quisiera dejar sonando en estas páginas es que esas voces tantas veces inaudibles que hoy he citado aquí son, pese a todo, antes que todo y ante todo, voces de seres humanos como nosotros: con cuerpo, nombre, apellido, señales particulares, historias, afectos, sueños y temores. El hecho de englobarlos bajo rótulos como desplazados, desvinculados o inmigrantes, pues algunos de ellos huyen del conflicto y se convierten en inmigrantes ilegales, no puede hacernos olvidar un hecho simple: son gente. Tan vulnerable como lo somos todos los humanos, y al mismo tiempo, tan compleja y llena de posibilidades como también lo somos todos, especialmente durante la niñez y la adolescencia. Y aunque muchos de sus relatos sean tristes y terribles, ninguno se ha terminado de inventar. En eso consiste, justamente, el reino de la infancia: digamos que estamos –todavía– situados ante el Reino de La Posibilidad. Pero no por mucho tiempo. La infancia se acaba rapidísimo.

Abrir las puertas al Reino de la Posibilidad, pero no como una “Posibilidad” ingenua o fantasiosa, sino como la mezcla incierta entre lo dado y lo que está por construir, por inventar es quizás una de las razones poderosas que nos mueve, no digo a mí, sino a muchas personas que trabajamos leyendo y escribiendo junto a ellos, para ellos, sobre ellos. Y no es casualidad que las bibliotecas públicas en Colombia sean vistas como un espacio de prevención, de contención, como la posibilidad de ensayar otros discursos. Sin embargo, ahí también se esconden una trampa y un desafío. Una trampa porque no es suficiente con reparar los espacios simbólicos sin cambiar la realidad y por eso descreo de esos enfoques que atribuyen cierto valor mesiánico a la promoción de lectura y que delegan en las bibliotecas un cambio en nuestras condiciones de inequidad y de injusticia que son impresentables y que competen al Estado. Y un desafío porque el enfoque de la biblioteca debe ser pensado desde una mirada más global y más abarcadora que reúna las acciones culturales, no solo de fomento lector, y que involucre a la escuela en un proyecto educativo de largo plazo para cambiar no solo la cultura de la infancia, sino para dar oportunidades reales de desarrollo humano y social.

Dentro de este enfoque, la literatura puede ayudar a esos niños y jóvenes a escuchar su propia voz, entre el concierto de las voces, entre los intersticios de las páginas y acompañarlos a escudriñar, entre una polifonía de relatos, de aquí, de allá, de lejos y de cerca, algún resquicio donde sea posible añadir una palabra nueva, un nuevo sentido, una emoción, un dato inadvertido.

¿Un dato inadvertido? Quizás la necesidad de pasar la vida por el tamiz de las palabras para aventurar otros sentidos. La necesidad de lamer heridas con palabras.

Especialmente en los tiempos difíciles, la literatura ayuda a procesar aquello que no se puede soportar en la vida real y permite ir avanzando lentamente en la interpretación: aventurarse más lejos, más lejos, o como dicen los héroes mediáticos de los niños, “al infinito y más allá”. Estoy hablando de un campo donde el lenguaje se está construyendo. Estoy hablando del poder de la literatura para rebobinar la vida, como la rebobinamos en los sueños, para contarnos algo de nosotros mismos que no resulta fácil ver en horas de vigilia, que tiene que decantarse por otros caminos: en el mundo simbólico. O como diría Evelio Cabrejo, “la literatura es el pulmón de la psiquis, en tanto que la deja respirar de otra manera”.

Si hoy quise entreverar en mi escritura los relatos de los niños no lo hago por victimizarlos, sino porque albergo la esperanza de que las acciones culturales –que son mucho más que actividades esporádicas de promoción de lectura– sean una ventana para aventurar la posibilidad, o mejor llamémoslo el derecho, de dar significado a la experiencia humana. Porque en el fondo, de eso se tratan la cultura y la literatura: de un intento gregario por albergar la experiencia humana y decantarla en ese lenguaje-otro de los símbolos. Si los relatos de estos niños dan cuenta, no solo de hechos tangibles, sino que también expresan miedo, dolor, afecto y amistad, es porque no solo pueden, sino que necesitan con urgencia ser alfabetizados en ese “idioma-otro”, en esa lengua franca que alberga las emociones que a todos nos conectan.

Un diálogo interior con lo mejor y lo peor de nuestra condición humana para decir las cosas de otra manera, de mil maneras, y hacerlas comprensibles, y para afrontar la incesante tarea humana de construir significado. Si nuestra vida es una sucesión de gestos que otros han inaugurado y que nosotros repetimos, transformamos, dotamos de sentido, quizás al dar de leer podemos darle a cada niño, para que cada uno arme –vaya uno a saber qué textos necesita cada quien– una caja de herramientas que le ayude en la tarea de inventar su propia vida, entre lo dado y lo posible. (Y quizás, con algo de imposible, con algo de utopía.)

Si bien es cierto que las palabras no curan heridas físicas ni pueden devolver las páginas de la historia para inventar finales menos tristes, sus poderes simbólicos nos acogen en tiempos difíciles, para dejar salir el dolor y hacerlo soportable. Los libros no mienten ni cambian de tema para distraernos; no nos mandan a jugar cuando tenemos ganas de llorar, ni nos cierran la puerta en las narices. Nos hacen, simplemente, con-movernos: nos dan permiso de sentir con otros, nos prestan la experiencia, la larga experiencia de la especie para que podamos ver cómo han vivido otros: cómo se las han arreglado para vivir, cómo afrontan situaciones que, en el fondo, son tan poco originales, tan humanas. Por su poder para explorar lo mejor y lo peor de nuestra condición, la literatura nos trae otras noticias, del fondo de nosotros mismos, y nos conecta con sentimientos que todos compartimos, sin importar el lado de la alambrada, el lado del océano. Esa experiencia imaginaria de vivir entre la piel de otros, esa experiencia vicaria –ser parte de un conglomerado humano que intercambia y arriesga sentido en el lenguaje, puede ser el comienzo de una larga conversación con esos niños que tanto están necesitando otras versiones, distintas a las que reproducen diariamente las noticias. Otros proyectos de vida, y otras referencias para inventar sus sueños. Porque los sueños también se nutren, se alimentan.

Leer, escribir, de cierta forma, mantiene viva esa ilusión, la misma que tienen los pequeños cuando juegan, de rebobinar los hechos y mezclarlos y reinventarlos cada vez. Los que yo tengo arrumados tal vez ayuden a explicar por qué no saltan conejitos blancos en las páginas que escribo para niños y en los libros que les leo. Quizás ellos y yo hemos perdido la inocencia, quizás trato de hablarles como yo hubiera querido que me hablaran. Quizás por eso escribo para ellos, sobre ellos.

Nota

1. Los testimonios que aparecen en cursivas y los datos sobre circunstancias de reclutamiento ilegal en diversas zonas del país han sido tomados de la Cartografía de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y editados por la autora.

Conferencia impartida en las II Jornadas Iberoamericanas de Literatura Infantil y Juvenil, Casa América Catalunya, Barcelona, 2011.